SPECIAL TALK SESSION

パーパス策定プロジェクト座談会

ただ掲げるのではなく、 いつもそばにあるパーパスを。 現場の声に耳を傾け続けた半年間。

2024年、農中情報システム(以下:NIC)では「想いに寄り添う。価値を明日へつなぐ。」というパーパスが策定されました。パーパスのフレームづくりから言葉の落とし込みまで、現場の想いを軸に半年以上にわたって進められたプロジェクト。ワーキンググループのメンバーとしてパーパス策定に取り組んだ6名とプロジェクト進行を支援した企画部のメンバーに、その道のりを振り返ってもらいました。

WG(ワーキンググループ)メンバー

-

D.M.

開発一部

2004年入社

勘定系システムなどの

開発保守を担当 -

A.O.

系統センター開発部

2004年入社

為替中継システムなどの

開発保守を担当 -

Y.N.

人事部付 出向

2005年入社

農林中央金庫IT統括部へ

出向し、

外部委託システム

の開発支援を担当 -

M.T.

開発三部

2009年入社

共通基盤システムの

開発保守を担当 -

S.I.

開発五部

2012年入社

新証券システムの

開発保守を担当 -

M.S.

開発一部

2022年入社

基幹システムの開発

保守を担当

企画部

-

K.U

企画部

2018年入社

※農林中央金庫より出向

社内横断的な企画や

規定の

立案・策定を担当

絵に描いた餅では終わらせない。 現場に根付くパーパスにしたいと思った。

CHAPTER 01

K.U.

社会が急速に変わっていく今、既存のビジネスモデルや考え方が通用しない場面も増えてきています。目先の目標を追いかけるだけでは、企業として進むべき方向が揺らぎ、組織内の意思統一ができなくなってしまう。これからも社会に貢献していくために、時代が変わっても揺るがない存在意義や目的を定め、全員が同じ方向を向く必要がある。そう考え、企画部主導でこのパーパス策定プロジェクトが始まりました。

M.T

そこで全社に向けて、パーパス策定プロジェクトのワーキンググループ(以下:WG)メンバー募集の案内が送られたんですよね。てっきり、こうした言葉の策定には外部のコンサルティング業者が入るものだと思っていたので、NIC職員のみで進めようとしている点に興味を持ちました。なんとなく心地よい言葉を並べてもらって終わりではなく、胸を張って自分たちの言葉だと言えるパーパスを見つけようとしているんだなと思いましたね。

D.M.

社内で策定するにせよ経営陣で決めるのだろうと思っていたので、各部署からWGメンバーを集めると聞いて驚きました。その後、社内のカルチャーをよく知っているだろうとWG参加への推薦を受け、せっかく各部署の職員が携わるなら現場の声をしっかり届けたいという想いで参加を決めました。

Y.N.

私もD.M.さんと同じく、現場の状況を踏まえたパーパスを策定すべきだと考えていました。安定した高品質の金融システムを運用し続けるには現場が重要で、現場の職員がより力を発揮できるようになってこそパーパスを策定する意味がある。そのため、一方的に押し付けるのではなくボトムアップで議論していきたいと思いました。

S.I.

その点、私は入社から一貫して開発部門で働いてきたので、WGに参加するにあたり、Y.N.さんが言うように現場職員の立場からいろいろ提案できればと考えていました。逆にA.O.さんはさまざまな部署を経験されてきましたよね。こうした異なるバックグラウンドを持つメンバーが集まったことも、今回のWGの特徴だと思います。

A.O.

そうですね。開発部門から、管理部、人事部などさまざまな部署を経験させてもらいました。そのため、より広い目で見たNICの魅力が伝えられればという想いでこのWGに参加しました。

M.S.

私は中途採用でNICに入社したので、外から見たNICという視点も織り交ぜながら意見交換ができればと考えていました。また、せっかく策定したパーパスが絵に描いた餅になってしまっている事例を実際に見てきたこともあり、NICでは生きたパーパスをつくりたいと意気込んでいましたね。

現場に根付かせるには、まずは現場の声を聞くこと。 職員一人ひとりの声に耳を傾けるため、 全社アンケートを実施した。

CHAPTER 02

K.U.

プロジェクトを進める上で最初に行ったのは、全職員へのアンケートでした。ある程度形になったものを社員に示し、言葉を組み立てていくだけでは意味がない。土台となる職員の想いから組み立てていくことで、NICとしての等身大のパーパスをつくりたいという想いがあったためです。先ほどD.M.さんやY.N.さんが言っていたとおり、とことん現場の声を聞いて進めたいと考え、最初にこうした大規模アンケートを実施したのです。

M.S.

集まったアンケート回答を見て非常に驚きましたね。回答率がものすごく高かったのです。それにパーパス策定に対する後ろ向きの意見はほとんどなく、大半が期待や参加意欲に満ちた回答でした。

M.T

意外だったのは、どの回答もしっかり自分の意見が述べられていた点ですかね。「あなたが思う、この先のNICの存在意義や果たすべき役割は何だと思いますか」「その姿へ向けて、NICが起こすべき変化(挑戦・克服すべきこと)は何だと思いますか」といった質問に対して、それぞれの強いこだわりや想いが詰まった回答が届いたのです。NICには落ち着いていて穏やかな人が多いと思っていたのですが、実は皆熱いものを秘めているのだと知り、同じ会社で働く者としてなんだか嬉しくなりました。

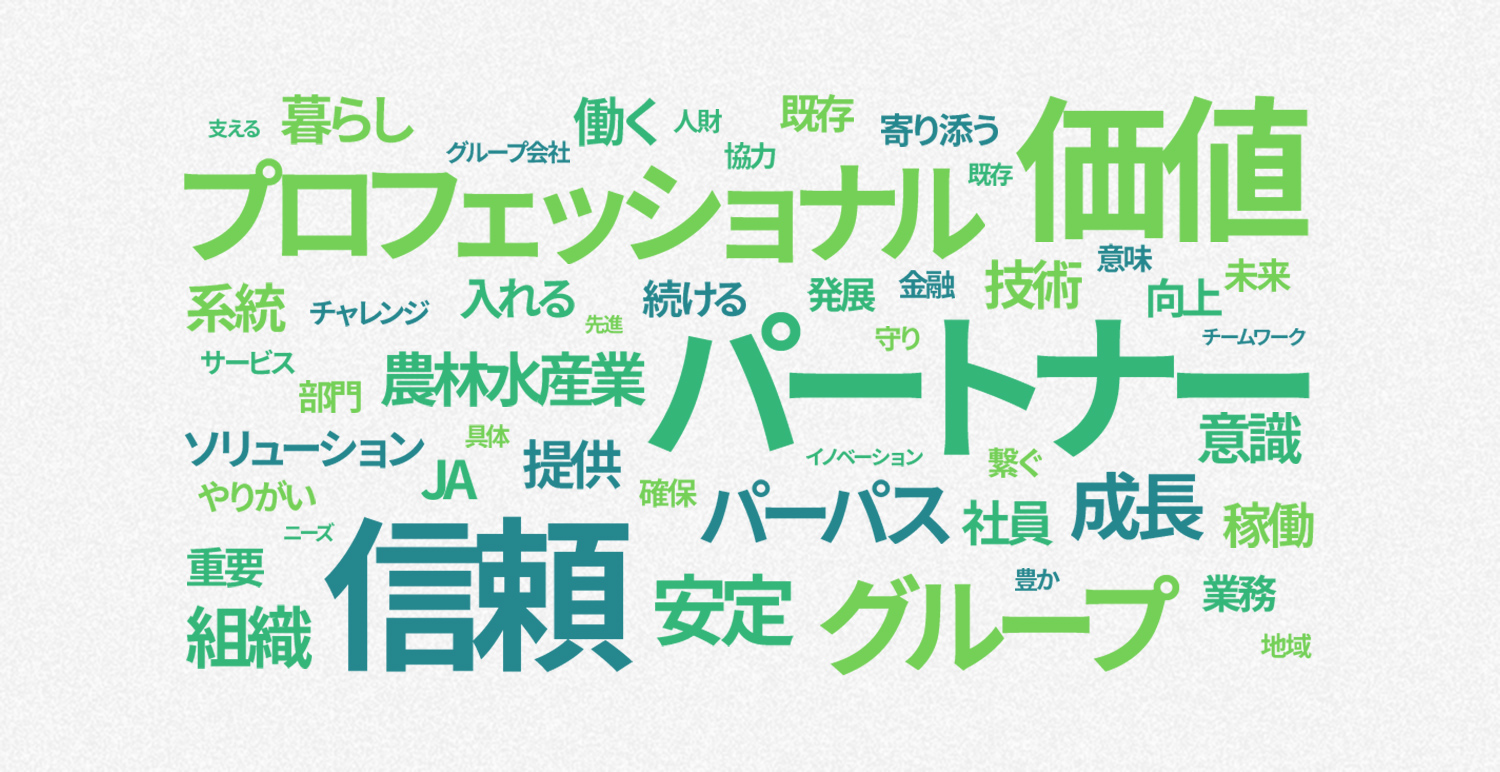

職員アンケート(存在意義制定にあたって入れたいワード)結果のテキストマイニング結果イメージ

Y.N.

同時に、やはり現場の声を大切にしなければと背筋が伸びましたよね。一人ひとりがNICに対して強い想いを持っており、成し遂げたいこともあれば、現状に対する問題意識も抱えている。これらを見て見ぬふりはできないと思いました。

S.I.

その後、得られた回答を細かく分析したところ、「信頼」「パートナー」「価値」といった言葉が多く使われており、金融システムを支える者としてどのようなことを大切にしているのかが見えてきました。

A.O.

「協力」という言葉を使っている人も多かったですよね。システムは生き物なので、時に想定外の現象が起きることもある。そんなときに立場や部署を超えて連携し、迅速に対応してきたNICだからこそ「協力」という言葉が出てくるのだろうと思いました。

D.M.

回答率も高いし、気づかされたことも多い。非常に実りあるアンケートだったなと思いつつ、一つひとつの回答に想いが詰まっている分、これは生半可な気持ちでは進められないぞと覚悟を決めました。

前提を揃えた上で発散と収束を繰り返すことで、 心から納得できるものに集約していった。

CHAPTER 03

A.O.

アンケート結果をもとに、いよいよパーパスを考えていこうと走り出したのですが、そもそもパーパスとは何なのか、何を軸にどう構成するのかというフレームすら分からず、すぐに立ち止まってしまいました。そんな中、M.S.さんが用意してくれた資料に救われたのを覚えています。

M.S.

ありがとうございます。パーパスという言葉は非常に定義が曖昧なため、WG内で目線をすり合わせておかなければ議論が前に進まない。そう考え、パーパスの特長や構成要素などをまとめた資料を作成しておいたのです。また今後、役職員がパーパス検討の経緯を理解しやすいよう、できる限り論点を図式化するよう心掛けました。

M.T

その資料のおかげで、パーパスが大きく「大義」「コンピタンス」「文化」の3つに分類されるということが分かったんですよね。そこでアンケートの結果がそれぞれ何に当てはまるか、NICの場合は3つのうちどこを強調すべきか、そもそもこの3つに照らし合わせて良いのかということをWGで議論していきました。

K.U.

議論を進める中で、他社のフレームをただ真似するのではなく、NICの場合はどのようなことを伝えたいのかという視点を常に忘れずに話し合えたのが印象的でした。ただのお飾りになって忘れられてしまわないように、パーパス単体で考えるのではなくNICが中長期的に目指す「NICビジョン」や業務計画と接続させたい、それらをつなぐ接着剤になる言葉も必要なのではないか。そういった大きな視点の話から、こういう言葉を入れたいという小さな視点の話までとことん話し合いましたよね。約半年間のプロジェクト期間のうち、半分以上はこの議論に費やしたように思います。

S.I.

そうですね。M.Sさんが作ってくれた資料をもとにある程度の道筋は立てたものの、一直線に進めるのではなく何度も前進と後退を繰り返しました。それぞれの視点から自由にアイデアを発散させた上で、だんだんと収束させていく。その中で気になることが出てきたらしっかり向き合い、議論を遡ってでも解決する。そうすることで一つひとつの決定事項に納得感を持って進めていけたのだと思います。

Y.N.

現場に受け入れられるものにするためには、現場で働く一人として、自分たちが心から共感できるものでなければいけませんからね。その結果、NICならではのパーパスの枠組みが形づくられていきました。

M.S.

例えば先ほど話に出た「大義」「コンピタンス」「文化」の3つにおいても、すべて並列ではなく「文化」への比重を大きくしました。実際に現場で働いている者として、NICの魅力が特に表れているのは「文化」だと感じていたためです。

D.M.

こうした議論を経て、NICのパーパスは「パーパス・フレーズ」と「パーパス・ストーリー」の2部構成にすることが決定しました。前者はパーパスを一言で表現したもの、後者はパーパスに込められた想いや理論を説明したものです。この構成にしたことにも現場への想いが関係していますよね。フレーズだけでは伝わりきらない部分もありますが、背景にどのような想いがあるのか、何を大切にしてほしいのかということも併せて伝えることで、本当の意味でパーパスを理解してもらいたい。そうしたWGからのメッセージも含まれているのです。

NICの過去・現在・未来それぞれに想いを馳せて、 ついに完成したパーパスを前に心が震えた。

CHAPTER 04

M.T

パーパスのフレームが完成してからは、具体的な言葉に落とし込んでいきました。このときもアンケートの結果に何度も立ち返りましたね。職員たちはどのような言葉を使っていたのか、どのような言葉をNICらしいと感じるのか、WG内で模索するのではなく、あくまで職員の言葉を大切にしようと考えました。他社ではあまり見ないかっこいい言葉を使いたいという気持ちがよぎることもあったのですが、できる限り等身大の言葉・言い回しになるよう意識しました。

D.M.

複数のチームに分かれて案を持ち寄ったり、お互いにフィードバックし合ったりしながら3案まで絞った後、改めて社内で広く意見を募りました。私も自分の部署の職員に案を見せて、どう感じたか、他に使いたい言葉はないかなどを直接ヒアリングしていきました。私だけでなく、WGのどのメンバーもグループ外の職員から意見をもらうよう意識していたと思います。それは職員の声を反映するためでもありますが、途中経過も報告することでできる限り自分ごと化してほしいという想いもあったためです。

Y.N.

そしてある程度固まったタイミングで、経営陣にも意見を仰ぎました。現場の職員に自分ごと化してもらうと同時に、会社の未来を見据える経営陣にも共感してもらわなければNICの旗振り言葉にはなり得ないですから。どんな意見が出るのか想像できなかったのですが、提案後は非常にポジティブな評価をしてもらい、自分たちが考えてきたことは間違っていなかったのだと自信になりましたね。中にはハッとさせられる意見もありました。例えば、「NICにとっての挑戦とは、今後新しい技術を導入していくことだけではない。これまで続けてきたシステムの安定稼働も、時代に合わせて挑戦しなければ実現できなかった」という言葉。NICの過去と未来は別物ではなく地続きにあるのだと気づかされました。

A.O.

パーパスというとどうしても未来に向けた言葉のように感じてしまうのですが、普遍の価値を表す言葉であり、過去・現在・未来すべてが含まれているのだと改めて思いましたよね。そうした意見を踏まえた上で、一言一句細かく精査していきました。

M.S.

何度も話し合ったからこそ、最終的にパーパスに入れたどの言葉にも並々ならぬ想いが詰まっています。特にNICの文化を表す「つなぐ」という言葉には、更なる可能性を追求するため、これまで築き上げてきた知識や技術、経験、信頼といった価値を、これからもつないでいくのだという意味を込めました。

S.I.

パーパスを構成するどの言葉にも納得感がありましたよね。今まで技術者として業務に向き合う中で無意識に大切にしてきたこと、これからやりたいと思っていること、変えていかなくてはと感じていること、それらがすべて凝縮されています。

K.U.

経営陣の最終確認を経て、「想いに寄り添う。価値を明日へつなぐ。」というパーパスに決まった際は、「時間をかけて皆でつくりあげたものが形になる瞬間って、こんなにも嬉しいんだな」と思いました。そう思えたのは、一切手を抜かずに向き合い続けてきたからこそ。通常業務と掛け持ちしながら、半年以上にわたってこのプロジェクトに真摯に取り組んでくれたメンバー、そして何度意見を求めても嫌な顔をせずに応じてくれた職員の皆さんには、感謝してもしきれません。

完成したパーパス体系図。パーパスから重要テーマ、ビジョンへと落とし込まれていく。

今はまだ、ようやくスタート地点に立っただけ。 ここから全職員での挑戦が始まっていく。

CHAPTER 05

M.T

完成したパーパスを社内に公表する瞬間は、ワクワクと不安が入り交じっていました。冒頭で話したとおり、今回の目的は現場の職員が自分ごと化できるパーパスをつくることだったので、「よく分からないけどかっこいいパーパスだね」で終わってしまっては意味がありません。このパーパスを胸に業務に向き合おうと思ってもらいたい。けれど果たして本当に受け入れてもらえるのか。いや、全力を尽くしたのだからきっと大丈夫。そんなさまざまな気持ちに挟まれていたのです。

S.I.

私も多少の不安はあったものの、絶対に受け入れてもらえるはずだという自信の方が大きかったです。最初から最後まで現場目線を大切にしてきたのだから、胸を張ってこのパーパスを届けようと思っていました。

M.S.

結果としてはかなり前向きに受け入れてもらうことができましたね。早速メールの署名にパーパスを入れてくれた職員も多いですし、私の部署では、職員が「寄り添う」という言葉を積極的に使っている光景をよく見かけます。

A.O.

私個人の感覚としては、社歴が長い職員ほどこのパーパスに共感してくれている気がします。これまで大切にしてきたことが盛り込まれている分、自身の経験と紐づくところがあるのかもしれません。

M.S.

ただ、本プロジェクトはここで終わりではありません。むしろここからがスタートだと思っています。最初だけでなく、時間が経ってもパーパスを意識してもらい続けることが大切ですから。個人単位でも組織全体としてもこのパーパスを軸に意思決定を行い、価値を明日につないでいく。そんなふうに職員一人ひとりにパーパスが根付いていくことが、本プロジェクトの本当の意味でのゴールです。

Y.N.

パーパスを根付かせるためには、組織の大きな意思決定や経営方針だけでなく、職員が日常的にパーパスを意識できる機会をつくる必要があると思います。例えば、NICではマイジョブという半期ごとの個人目標があるため、このマイジョブとパーパスを紐づけられると良いかもしれません。「想いに寄り添えたか」「価値を明日につなぐことができたか」といった視点で自分の行動を振り返る習慣がつけば、パーパスのフレーズやストーリーが根付くだけでなく、組織のさらなる成長にもつながっていくはずです。

D.M.

私もそう思います。さらに、自分の仕事がパーパスとどうつながっていて、その結果社会にどのような貢献ができているのかまで想像できるようになると、業務へのモチベーションが上がり、NICの技術力も加速度的に向上するのではないでしょうか。

M.T

こうして根付かせていくことで、パーパスに共感してNICに入社する方も出てくるかもしれません。NICの背骨となるパーパスに共感してくれる方は、きっとのびのび働けるはずです。会社と求職者のマッチングにも寄与できたら嬉しいですね。

K.U.

私は企画部として、今後このパーパスの浸透施策を実行していく立場にあるのですが、この座談会を通じて皆さんの話を聞くことができて本当に良かったです。パーパスが今後より広く浸透し、活用されていくことを本気で応援してくれているのだから、この期待に絶対に応えなければと背筋が伸びました。皆さんが現場第一で取り組んでくれたように、今後の浸透・発展においても、現場に寄り添った施策を実施していきます。